今年12月に創立100周年を迎える野村グループ。その企業活動を皆さんに知っていただくための統合報告書「Nomura Report」の2025年版が8月に発行されました。野村の取り組みやその基本となる考え方、そして次の100年に向けて目指す姿などを説明しています。

今年のテーマは「野村グループの価値創造」。日本の金融資本市場の発展とともに歩んできた私たちの100年を振り返りながら、2024 年に新たに策定したパーパスのもと、次の100年に向けて企業価値をより高めていくための経営戦略や事業活動、そして価値創造を支える基盤となるものを解説しています。

今回は、レポートのなかからぜひご一読いただきたいポイントを、私たちの想いとともにご紹介します。

野村グループのお客様や投資家の方々に限らず、学生やキャリア採用など野村で働くことに興味のある方など、幅広いステークホルダーの皆さんに読んでいただきたいと思っています。多くの方が野村のファンとなり、ご支持くださることを目指し、野村の取り組みや2030年に向けた成長ストーリーをより明確に示すことを意識しました。

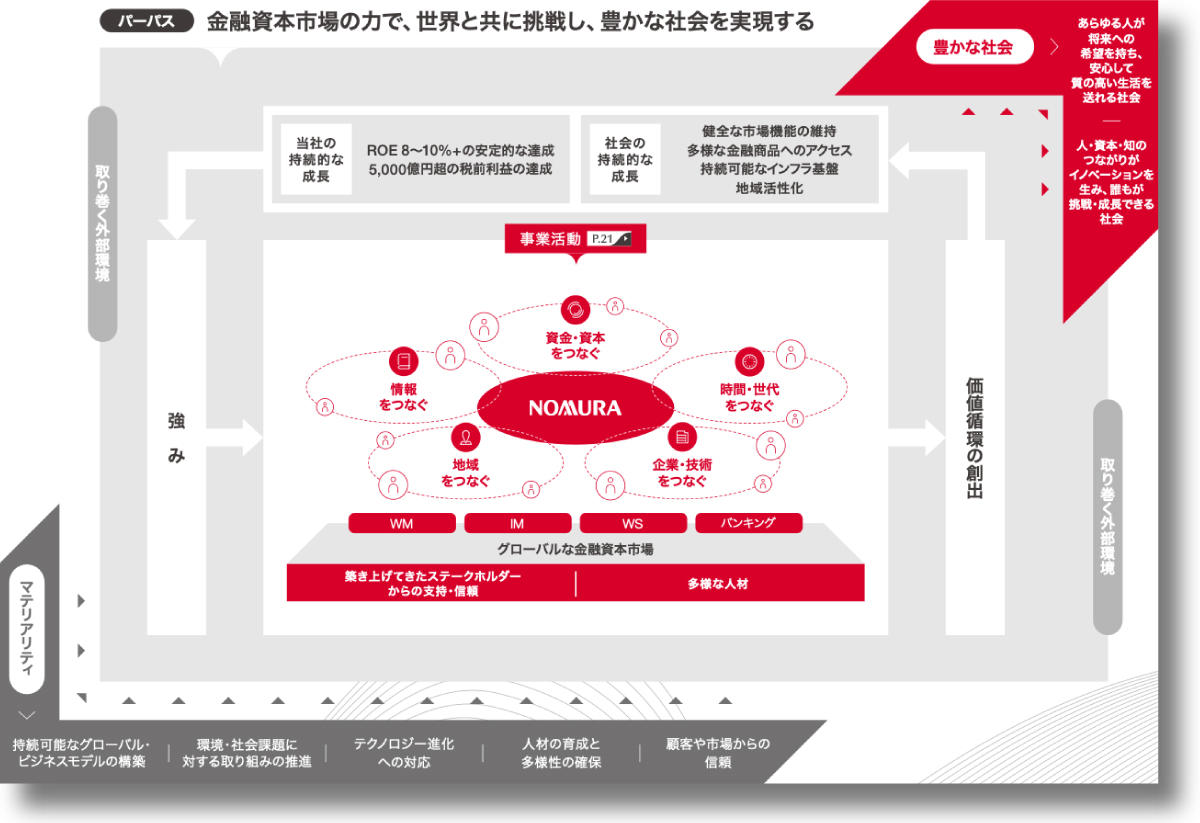

特に注目していただきたいのは、p.20で紹介している「野村グループの価値創造プロセス」。ここでは野村グループのパーパスにある「豊かな社会の実現」に向けて、私たちが強みを活かしてどのような事業活動を行って価値を生み出し、その価値を循環させているかというプロセスを、図解で示しています。

「価値創造プロセス」を読者の皆さんにわかりやすく伝えるにはどうすればいいか、まずは、「野村は何をやっているのか」、そして「その結果、何を生み出しているのか」、さらには、「この価値創造の道筋に対して、プラスやマイナスの影響を与えるものは何か」を考えるところからスタートしました。

「価値創造プロセス」は過去のレポートでも触れていて、そこでは「当社は何をやっているのか」を、「リスクマネーの循環の創出」という表現を使って紹介していました。ただ、当社はリスクマネーを循環させてお金をつなぐだけではなく、リサーチの提供や相続・資産承継を支援するサービス、M&Aアドバイザリー業務、後継者がいない地方の企業と後継者志望者を結ぶお手伝いなど、多岐にわたる活動をしているため、それらをどのように描くかたくさん悩みました。そこで、今回、私たちが取り組んでいる様々な事業に共通する、わかりやすいキーワードをゼロから考えることにしました。そこで出てきたのが「つなぐ」という言葉です。

p.20 野村の強みを生かし、資金・資本だけではなく情報や地域などをつなぎ、価値を生み出し、社会と当社の持続的な成長を実現する。この価値創造のプロセス、循環が野村グループの企業活動の基本となっている

野村グループは、資金・資本、地域、企業・技術、時間・世代、情報、そして、様々な人やその想いを「つなぐ」ことで豊かな社会の実現を目指しています。この「つなぐ」というのは、野村グループで働く社員にも、自分たちの業務と社会とのつながりを改めて理解してもらうために考えた言葉でもあります。

この2025年版Nomura Reportでは、「つなぐ」というキーワードで私たちの日々の業務がどのように価値を生み出していき、それがどのように当社や社会の持続的な成長につながるか、という循環を説明しています。

今回のレポートをわかりやすくするうえでもう一つ、「野村が生み出す価値」と「野村が考える『豊かな社会』」との関係性についてもいろいろと議論しました。

2024年に公表した野村グループパーパス「金融資本市場の力で、世界と共に挑戦し、豊かな社会を実現する」の意味を紐解き、改めて、私たちが目指す方向性や、事業活動との結びつきを因数分解していきました。私たちが事業活動をするなかで生み出していく価値を通じて、どのように「豊かな社会」を実現するのか。「豊かな社会」のありようは人それぞれですが、野村が事業活動を通じて目指す「豊かな社会」をしっかりと明確にお伝えしていくためにも、今回改めて言語化しました。

p.21 野村の各部門の事業領域と強みがどう価値創造につながっているのかを、具体的な事業活動内容と共に図解

2025年12月に創立100周年を迎える野村グループは、伝統を大切にしつつ時代の波を先取りして自ら変革を続けてきました。これからの10年は、既存の枠組みを打ち破り、大きく飛躍を図る重要な期間と位置づけています。変革のスピードを緩めることなく、皆様の期待を超える新たな価値を創造していきます。当社が次の100年に向けてどのような戦略のもと事業を進めていくのか、CEOメッセージをはじめ各部門の具体的な戦略で分かりやすくお伝えしています。ぜひご覧ください。

画像をクリックして「Nomura Report 2025」を読む

なお、野村のサステナビリティに関する方針や体制、施策については、最新の事例を「野村グループ サステナビリティレポート2025」で詳しく紹介していますので、そちらもぜひご覧ください。