日本に暮らす私たちは1人につき毎日おにぎり1個分、◯◯しています。何をしているかと言うと…食料廃棄です。日本では年間522万トンのフードロスが発生していて、これは1人あたりに換算すると約41kg、1日おにぎり1個(113g)に相当します1。たくさんの食料が廃棄されている一方で、世界に目を向けると7.7億もの人が日々の食事に困り、飢えや栄養不足に苦しんでいる現実があります。なかでもアフリカの栄養不足蔓延率は高く、昨今の異常気象に加え、新型コロナウイルスやウクライナ紛争といった食料供給の混乱が続き、状況が改善する兆しは見えません。

1. 消費者庁消費者教育推進課「食品ロス削減関係参考資料」(令和4年6月14日版)より

そんなアフリカの子どもたちに、温かい食事を届けようと活動する人たちがいます。斬新なアイデアを用い、先進国と開発途上国の「食の不均衡」解消に挑む、特定非営利活動法人TABLE FOR TWO Internationalです。そのアイデアのひとつが、「おにぎりアクション」という誰でも参加できるSNS上のキャンペーン。おにぎりにまつわる写真をハッシュタグ(#OnigiriAction)とともに投稿すると、支援企業・団体が投稿者に代わり子どもたちに学校給食を贈るという取組です。2015年から毎年世界食料デー(10月16日)にあわせ実施し、これまで150万枚以上(2022年末現在)の写真が投稿されたのだとか。

今回はTABLE FOR TWO International代表理事である小暮真久さんに、世界の食料事情とソーシャルビジネスの発展についてお話を伺いました。

- 谷垣

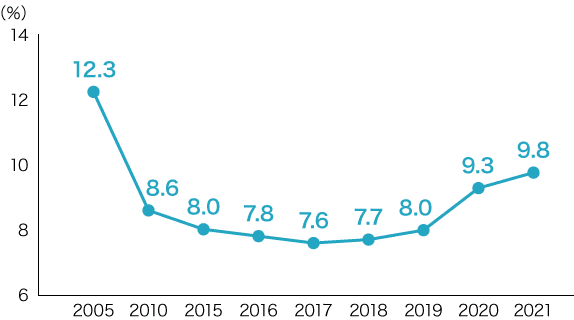

小暮さんがTABLE FOR TWO(以下、TFT)に参画されたのが2007年。その後世界経済の発展や技術革新があり、この15年で世の中は大きく変化しました。世界の飢餓人口も、2007年と現在の数字を見比べると減少したように見えます。

- 小暮

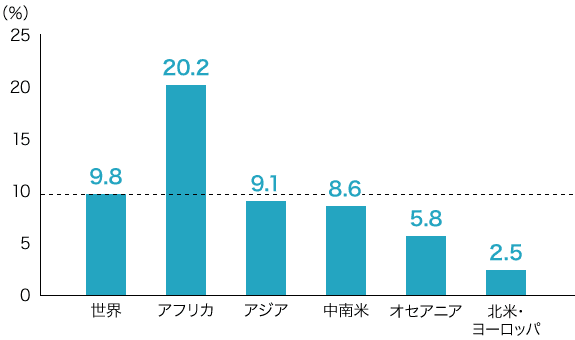

飢餓は一時期改善していたのですが、新型コロナウイルスを発端に再び増加傾向にあります。FAO(国連食糧農業機関)では世界の栄養不足蔓延率(Prevalence of Undernourishment)を出していますが、特筆すべきはアフリカの20%で、つまり5人に1人が飢餓に直面している状況なのです。これは世界平均の2倍以上と非常に高い水準です。

- 拡大

- (出所)The State of Food Security and Nutrition in the World 2022

- 拡大

- (出所)The State of Food Security and Nutrition in the World 2022

- 谷垣

アフリカの食料難がこれだけ深刻なのは、どういった理由からなのでしょうか。

- 小暮

ひとつには農家さんの生産効率があまり高くないことが挙げられると思います。ほとんどが小規模の小作農で、技術面も遅れてしまっている。教育を受けていない人が大多数で、字が読めなかったり、数が数えられなかったり、知識にアクセスができないため負のスパイラルから抜け出せずにいます。あとはやはり、この十数年の間にも気候は大きく変化しました。たとえばエチオピアでは直近ひどい干ばつが発生していますが、貯水システムがほとんどないため作物を育てることができません。収穫できたとしても、貯蔵設備が十分でないほか輸送手段が自転車ということも珍しくなく、流通に乗せられないのです。

- 谷垣

車ではなく、自転車ですか。

- 小暮

車を持っていても、原油価格が少しでも上がるとガソリンが買えません。現地には海外から多くの支援団体が来ますが、少しでも農業効率を上げようと井戸ポンプといった農業機械を設置していくものの、やはり燃油が買えないと使えない。じゃあ、太陽はあるのだからソーラーエネルギーを利用しようと言っても、政策や規制、費用などさまざまな理由から思うように進まない。特に農村地域は本当に備蓄がないと感じます。自然災害や紛争などで一時的に食料不足に陥る国はあるのですが、アフリカは慢性的に、いつも、ない。

- 谷垣

世界では人の消費用に作られる食料の3分の12が廃棄されているというデータがあります。

- 小暮

まだ食べられるのに廃棄される食品を「食品(フード)ロス」と言いますが、実は気候変動の観点からも大きな課題です。焼却や埋め立てといった食品廃棄の過程でも大量の温室効果ガスが排出されていて、地球上のその合計を「国」に例えると、アメリカと中国に次ぐ世界3番目2に位置する規模だと言われています。この問題にいち早く取り組んだのがフランスで、スーパーマーケットに食品の廃棄を禁じ、売れ残った商品はチャリティやフードバンクに寄付することを2015年に義務付けました。イタリアでは食料寄付を促すための税制優遇措置が設定されています。

- 拡大

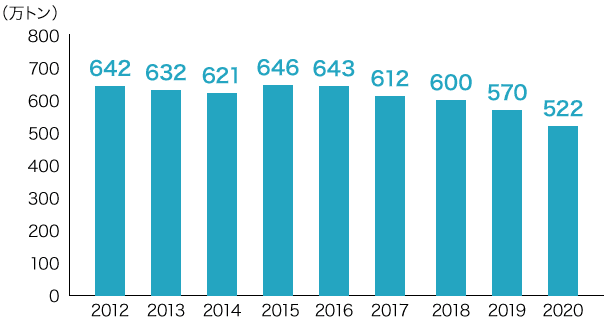

- (出所)農林水産省

- 谷垣

日本でも意識改革が進み、2020年の食品ロスは522万トン3と、ここ数年で最小になったものの、WFP(国連世界食糧計画)が食料を必要としている国・地域に対し実施する年間支援量420万トン3を優に超えるという衝撃的な事実があります。食品ロスの半分は外食や小売りといった事業系で発生していますが、3分の1ルール4に代表されるような日本独特の慣習も影響しているのでしょうか。

- 小暮

食品の二次利用・二次流通がしにくい状況になっているとは思います。食品の賞味期限は実際の消費期限とは違いますよね。安全性に問題のない食品がもっと活用されるようになると違ってくるのかなと思います。身近なところで言うと、外食時の食べ残しを持ち帰ることが一般的になるといいですね。最近は日本でも広がりつつありますが、アメリカやイタリアなどではそれが普通、個人の責任で行っています。

2. 国連WFP「飢餓と食品ロスに関する、5つの事実」より

3. 消費者庁消費者教育推進課「食品ロス削減関係参考資料」(令和4年6月14日版)より

4. 賞味期限の3分の1以内で小売店舗に納品できなかったものは、賞味期限まで多くの日数を残すにも関わらず、行き場がなくなり廃棄となる可能性が高くなる、サプライチェーンにおける慣習のこと。(出所)農林水産省

- 谷垣

「TABLE FOR TWO」には、先進国に暮らす私たちと開発途上国の子どもたちが食事を分かち合う、という意味が込められているそうですね。主に現地で学校給食を供給されていると伺いました。

- 小暮

世界では10人に1人が飢餓や栄養不足で苦しんでいる一方、4人に1人は食べ過ぎや運動不足による肥満に悩んでいます。TFTでは世界の「食の不均衡」を解消することで、これらの問題を同時に解決することをミッションとしています。活動の主軸となるのが、協賛企業や大学の食堂にTFTのガイドラインに沿ったヘルシーメニューを追加してもらうプログラム。日本に暮らす私たちは腹八分をいただき、腹二分目は食事に困っている子どもたちと分かち合うコンセプトです。もちろん物理的に食事を持って行くことは出来ないので、開発途上国の給食1食分にあたる20円を食事代金からおすそ分けしてもらっています。

- 谷垣

当社では2010年からTFTの活動に賛同し、ヘルシーランチ導入と、カフェテリア内の対象商品や自動販売機からの売上一部を寄付してきました。直近では、ウォーキングやランニングなど健康促進につながる任意のエクササイズに社員が挑戦するイベントを開催しています。これは参加費として集まった金額同等額がTFTへの寄付になるチャリティチャレンジで、世界各拠点から多くの社員が参加しました。

- 小暮

社会に貢献したいけれどボランティアをする時間が無い、何をしたらいいのか分からない、といった理由で実践できない人は意外と多くいます。TFTであれば、社員の方々は普段の生活のなかで社会貢献ができるし、企業は複雑なシステムや大きなコスト負担なく従業員満足度を高めることができます。

- 谷垣

TFTは何名のチームで運営されているのですか?

- 小暮

常時10名いかないくらいです。支援地域への寄付を多くしたいので、最小限の人数で行っています。

- 谷垣

10名とはびっくりです。少数精鋭で世界の食料問題に挑んでいるのですね。支援地域は東アフリカと東南アジアの5カ国(ケニア、タンザニア、ルワンダ、ウガンダ、フィリピン)とのことですが、このところの為替変動や物価高騰による影響はありますか。

- 小暮

活動資金は主に日本で得ていますが、学校給食の食材は国外から調達しているものもあるため、為替や世界的な物価高騰の影響を大きく感じています。こういったリスクを回避するため、そして現地の方々の食料的・経済的自立のため、TFTでは以前よりアフリカで農業支援も行っています。農業支援ではイタリアのピエモンテ州に本拠を置く国際NPOスローフード協会5と2015年にパートナーシップ契約を結びました。私が以前イタリアに住んでいた当時、この協会が推進する「10,000 Gardens in Africa」という、アフリカに菜園を作る活動を知ったことがきかっけです。スローフード協会が素晴らしいのは、テクノロジーに頼らないオーガニックな方法で持続的食糧生産を目指しているところで、気候変動のなかでもどうやって生産性を維持するかといった研究を行っているのです。アフリカの多くの人々は先進国の援助に甘え続けたくないと思っていることもあり、私たちもできるだけ、換金性の高い商業的な農作物を作り、蓄えを増やしていけるよう支援しています。

- 谷垣

今必要なものを提供するだけでなく、将来も見据え真に持続可能な社会づくりを目指されているのですね。長年活動を続けるなかで、現地ではどういった変化が生まれていますか。

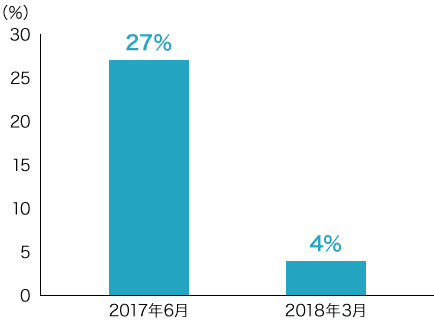

給食支援生徒のうち、極端な発育不良児の比率

(フィリピン カステリヤホス)

(出所)TABLE FOR TWO International

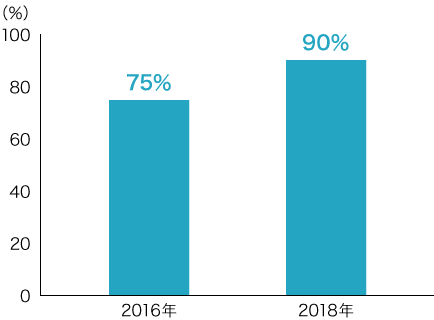

基本的な読み書きと四則計算を習得した生徒の比率

(ケニア ルシンガ島)

(出所)TABLE FOR TWO International

- 小暮

子どもたちの栄養状況は格段に改善しました。そもそもなぜ学校給食かというと、子どもたちに学校に戻って来てもらいたいという願いからです。支援地域の子どもの多くは、親の手伝いをするため学校には行かず、お腹が空けばその辺りにある果物を食べるといった生活をしています。1日1回温かい食事が食べられるというのは、親にとっても子どもを学校に送り出すモチベーションになるのです。TFTが活動を開始する前の就学率は50%以下だったのが、今は100%近くにまで改善した地域もあります。お腹が満たされた状態で授業を受けるので学習効率が上がり、中等教育に進学する子どもも増えました。

- 谷垣

食には単に空腹を満たすだけではなく、多くの社会課題を解決する力があるのですね。

5. スローフードとはおいしく健康的で(GOOD)、環境に負荷を与えず(CLEAN)、生産者が正当に評価される(FAIR)食文化を目指す社会運動のこと。(出所)スローフード協会

上2点は給食を食べる子どもたち(タンザニア、ケニア)、下2点は菜園支援先での様子(ケニア)

©TABLE FOR TWO

- 谷垣

小暮さんがTFTに参画された当時、ソーシャルビジネスはまだ日本では一般的ではなかったそうですね。

- 小暮

社会事業と収益の両立を目指す考えは、15年前はまだ珍しかったように思います。その流れが変わったのが東日本大震災でしょうか。非営利団体の数は増えましたし、日本で社会貢献が根付いたように感じています。

- 谷垣

SDGsの認知度向上もあり、ほんの数年前まで社会貢献といえばボランティアだったのが、現在はビジネスを通して社会貢献する考えが広まってきました。当社では、企業価値向上と社会全体の持続可能な成長は同じ道の上にあると考えています。たとえば脱炭素化の実現には2050年までに100兆ドル以上もの資金が必要とも言われているんですね。金融機関としての強み・本業を通して社会課題の解決に取り組むことが、当社の社会的責任だと考えています。(ご参考:野村サステナビリティ・デー開催レポート)

- 小暮

社会課題は多岐にわたるので、みんながそれぞれの強みを持ち合うことが大事ですね。そんななかでも「食」は万人が直接的にインパクトを残せるものの1つだと思います。TFTの活動を始める際、コロンビア大学で現在は持続可能な開発センター長をつとめるジェフリー・サックス教授に、「我々が生きている間に飢餓をなくそう、無理と思わないで始めようよ」という言葉をかけていただいたのが大きな力になっています。みなさんにも是非、自分に飢餓は無くせないと思うのではなく、食べ残さない・食べ過ぎないといった所から始めてみていただきたいです。我々TFTは現在、日本とアメリカにオフィスを置いていますが、今後はドイツでも展開したいと思っています。日本発のソーシャルビジネスが世界に広まり、和食やおすそ分け文化という日本の魅力で世界を変えることができるよう、これからも挑戦を続けていきます。

小暮真久氏

1972年生まれ。早稲田大学理工学部卒業後、オーストラリアのスインバン工学大で人工心臓の研究を行う。 1999年、同大学修士号修得後、マッキンゼー・アンド・カンパニー東京支社へ入社。 ヘルスケア、メディア、小売流通、製造業など幅広い業界の組織改革・オペレーション改善・営業戦略などのプロジェクトに従事。 同社米ニュージャージー支社勤務を経て、2005年、松竹株式会社入社、事業開発を担当。経済学者ジェフリー・サックスとの出会いに強い感銘を受け、その後、TABLE FOR TWOプロジェクトに参画。 2007年NPO法人TABLE FOR TWO Internationalを創設。

撮影:花井亨