一代で野村財閥を築いた創業者は、どのような志を持って事業に取り組んでいたのか。数十キロはあろうかという大八車(だいはちぐるま)を引いた少年時代、成功よりむしろ失敗の方が多かった奉公の時代…。そうした日々を乗り越えた先に目の当たりにした世界の金融業。お客様のためになることは何か、世のためになることは何かを貫いた創業者の歩みと人となりを紹介します。

野村の創業者、野村徳七(幼名:信之助)は、明治維新から間もない明治11年(1878年)8月7日、両替商の長男として大阪で生まれました。わんぱくすぎて小学校を2度も転校させられるほどでしたが、弟の実三郎とともに幼い頃から大八車を押して家業を手伝っていました。父は実直、金銀に関して相当の目利きで信頼が厚く、母は武士の血を引き、信之助がケンカに負けると「負けて泣くくらいなら切腹しなさい」と叱り飛ばすほどのスパルタだったそうです。

18歳で義兄が営む株式仲介業、八代商店の見習いになると、ほどなく株式相場の魅力に取り憑かれ、店の金を株式の売買に注ぎ込んで大損してしまいます。それでも、どうしても株を諦めきれなかった信之助は、父親を説き伏せ、現株のブローカーとの取り次ぎを許してもらうと、半ズボンで自転車にまたがり、颯爽と得意先開拓に走り回る日々が始まりました。しかし、その後も様々な困難に直面し、事業家としての道は遥か遠くという日々が続きました。

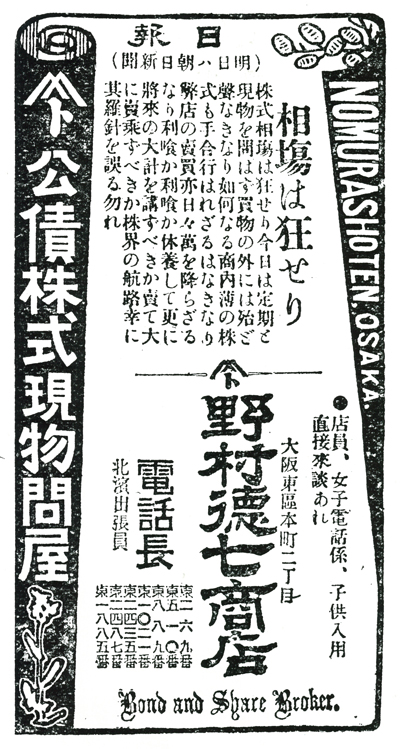

転機は明治37年(1904年)、26歳で父・初代徳七から野村徳七商店を継承し、その3年後に二代目徳七を襲名してから訪れます。数々の失敗から勘に頼った売買の怖さを思い知った徳七は、調査部を立ち上げ、調査報告を掲載した新聞広告やパンフレットを一般顧客へ配ることをはじめました。そして、日清戦争時のデータを徹底的に分析し、日露戦争を大好機と捉えて、徹底的な調査と信念を持って相場の大反動を予見。「相場は狂せり」という意見広告を出して世の中にも伝えました。徳七29歳。これが、野村が大きく発展する礎、出発点となったのです。

- 拡大

- 明治40年1月8日の意見広告

- 拡大

- 周遊中、徳七は絵ハガキをよく送っていた

明治41年(1908年)、30歳となった徳七は5ヶ月間におよぶ欧米外遊の船旅に出ます。そして、立ち寄ったニューヨークやロンドンの金融街に大いに刺激を受け、「日本一のフィナンシャーになる」と覚悟を決めて帰国しました。そこからは、当時はまだ少なかった大卒の優秀な人材を登用し、社員教育にも力を入れ、海外との公債取引をスタートするなど、さらなる事業の拡大に邁進しました。大正5年(1916年)には東南アジアを2ヶ月巡り、翌年には野村南洋事業部を設立。ブラジルのコーヒー農園も買収するなど、南方事業へも情熱を傾け、証券、銀行、商社などを擁する企業グループを作り上げたのです。

事業規模が大きくなるとともに、徳七は社会貢献にも力を注ぎました。大卒初任給が40円ほどだった大正9年(1920年)に野村奨学部基金として50万円を拠出。昭和2年(1927年)には大阪市に経済研究所設置資金100万円を寄付。また、昭和3年に貴族院議員に選ばれると、日本の財政・経済問題にも積極的に貢献しようと努めました。徳七は企業倫理にも厳しく、大正15年、長年ともに働いて心から信頼していた側近が不正取引を図ったときにはきっぱりと退職を求めました。

徳七は、「買い」に対しては独自の哲学を持っていました。昭和12年、野村證券の株式業務開始のときは、「空売りで儲けるのは、世間がみんな損しているときに、自分1人だけが儲けるという小さい考え方から生まれるもので、人間として冥加に反する。(中略)人間は植物と同じようにいつも明るい方を見て暮らすものだ。希望を失って人間の活動力はない。いつでも買うということを腹のなかへ入れておきたい」と語りました。単に相場を張るのでなく、今後の社会がどうあるべきかを常に見据えていたのが創業者、野村徳七でした。

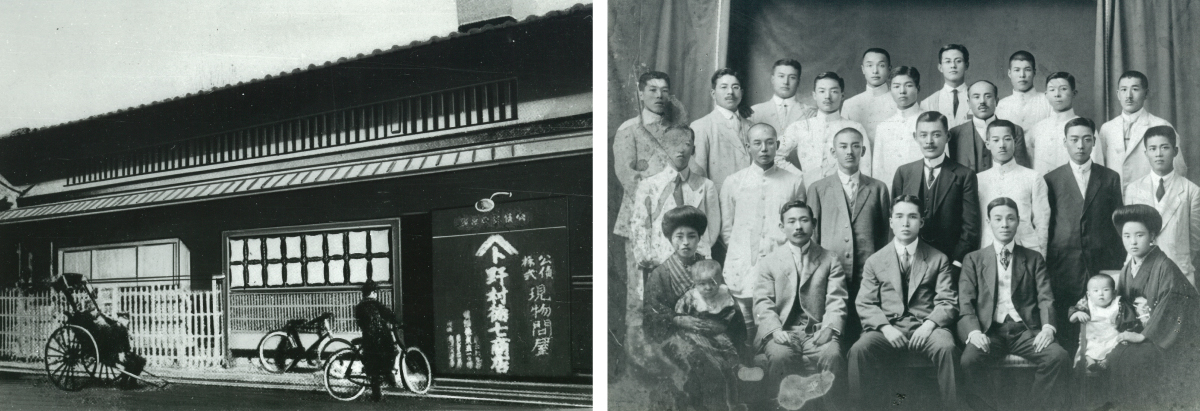

- 拡大

- 画像(左): 大阪の本町二丁目時代の野村徳七商店新店舗

画像(右): 野村徳七商店時代の集合写真

30代のうちに巨大な企業グループを築いた創業者、野村徳七は、67歳でこの世を去るまで、日本文化の伝承にも尽くしました。その入り口は茶の湯からで徳七34歳のとき。寝る間も惜しんで働き詰めだった姿を見かねて導いたのは夫人でした。すぐに茶の湯の奥深さに魅せられ、得庵の号を贈られた徳七は「やり出せば一本槍」の情熱で短期間のうちに茶の心を体得し、茶の湯を好み趣味として楽しむ数寄者(すきしゃ)たちと渡り合いました。そして、茶の湯の「もてなし」を追求しながら行きついたのが京都南禅寺での、別邸「碧雲荘(へきうんそう)」の建設です。庭内には茶室が9つ。その中には、外国の客人のための椅子席の茶室も用意され、当時から世界を相手にしたもてなしへのこだわりも見てとることができました。

徳七は「和敬清寂の四字は実に茶の真髄であって、茶道は礼儀のみでなく、道徳のみでなく、学問のみでなく、芸術のみでなく、これらの全部に通ずるものであって、一大美的価値を有している我が国特有の一の大道である」と、茶道観を語っています。目まぐるしい金融の世界で事業を展開するなか、事業家として、日本人として、そして人としての道を見つめ直しながら、さらに、礼儀や道徳心、また「もてなし」の心など、日本の精神文化を重視した生き方を見出していったのです。

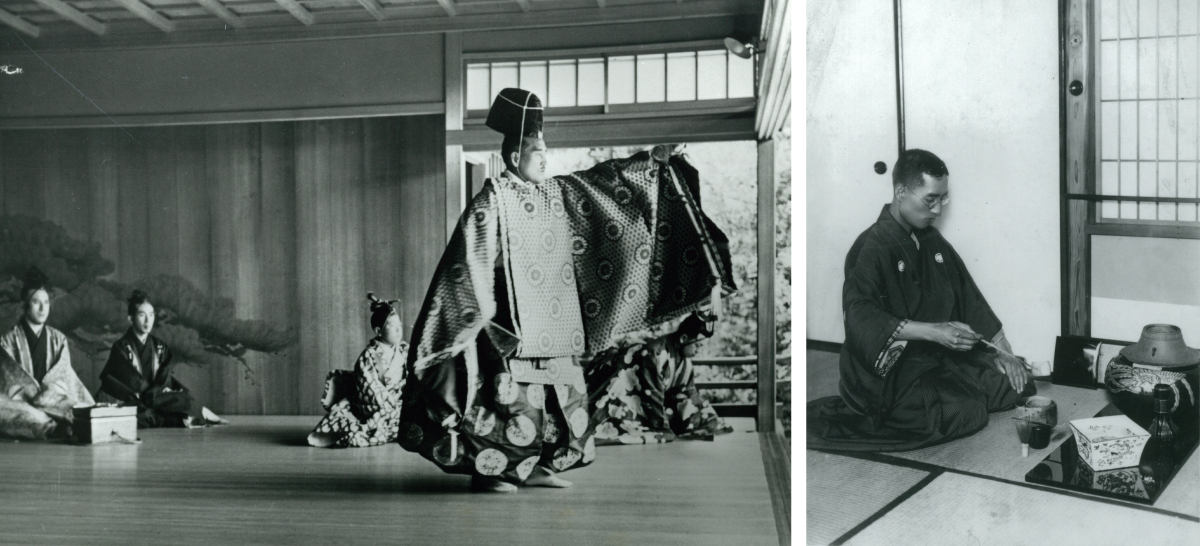

- 拡大

- 画像(左): 能楽を演じる徳七

画像(右): 茶道藪内流に入門した当時の様子

茶道と並んで能楽も徳七にとって重要な意味を持っていました。碧雲荘の中には立派な能楽堂も設けられ、特に晩年は、能が趣味生活の大半を占めていました。「茶道と能楽、事業の3つが徳七の人格を築き上げていた」と多くの資料にもあり、徳七にとって趣味は事業と表裏一体でした。能楽を始めたのは茶道から遅れること2年の36歳頃。徳七の能における姿は威風堂々、雄大さがあったといいます。本番の舞台では、玄人でさえ間違えやすいほどの難しい謡(うたい)の文句も決して間違えることはありませんでした。

すべてにおいて武士のような豪胆さを求め続けた一方で、物事の奥深さを知るほど、同時に自身の至らなさを知り、謙虚な学びの姿勢を見せた徳七。多忙な毎日の中で、茶道、能楽とも一流の域に達した徳七は、すべてにおいて気を抜くことのない人生を全うし、昭和20年1月15日、67年の生涯を閉じたのです。

野村殖産 相談役 野村 明賢(のむら はるかた)さん

祖父は「負けるものか!」という反骨精神がとてつもなく強く、普段からとても厳しく怖い人でした。また、毎日早起きで、毎年正月となると、朝4時には新年の顔合わせがありました。とにかく忙しい人で、祖母の話では、30代のときは昼飯を座って食べたことはなかったそうです。また、ものすごい負けず嫌いで、麻雀でも何でも勝つまでは寝ずにやるような人だったと書生さんが話していました。

趣味に関しては、茶の湯や能以外にも、漢学や英語、一般教養として謡(うたい)も習い、絵画では有名な画家について秋穂という雅号までいただくほど。焼き物のために窯もこしらえて、趣味の一つひとつに強烈なこだわりがありました。やり出すと猪突猛進といった性質を存分に発揮し、「極める」ことに夢中になっていったのでしょう。なかでも茶の湯は特別で、気忙しい祖父に祖母が勧めたと聞いています。