2025年2月に、山形の農業グループである庄内こめ工房と、「バイオ炭を用いた脱炭素推進及び農業振興に向けた業務協力に関する覚書」を締結した野村グループ。2025年3月には、庄内こめ工房グループが、精米の過程で出るもみ殻で作ったバイオ炭を農地に撒いて土壌の質も向上させながら、土の中に炭素を溜め込むことで温室効果ガスの削減を目指すカーボンファーミングをスタート。バイオ炭によるカーボンクレジットの創出や販売に向けた取り組みが始まりました。

カーボンニュートラルやカーボンオフセット、カーボンクレジットなどの意味を踏まえながら、庄内こめ工房と野村が挑むバイオ炭での脱炭素への取り組みを紹介します。

- 拡大

- 野村證券 サステナブル・イノベーション事業開発グループ 大西宏一

Q. まず基本的なこととして、日本のカーボンニュートラルへの取り組みから教えてください。

2015年のパリ協定を受け、日本は2020年10月に、当時の菅義偉内閣総理大臣が、「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すこと」を宣言しました。「全体としてゼロに」とは、排出を完全にゼロに抑えることは難しいため、2050年までに「人為的に排出する量から吸収、除去する量を差し引いた合計をゼロにする」ということです。この宣言を機に、日本も排出量ゼロへの取り組みが活発になってきました。

とはいえ、日本の主なエネルギー源は石油・石炭、天然ガスなどのCO2を排出する化石燃料。企業が排出量の把握、削減活動に取り組んではいるものの、自社努力で削減できない排出量を埋め合わせるというのが、「カーボンオフセット」という考え方です。企業が排出せざるを得なかった分と同じ量を削減・除去する活動に投資をして、自らが排出した温室効果ガスを相殺するという方法で、差し引きゼロにするわけです。そして、この「カーボンオフセット」を行う上で活用されているのが「カーボンクレジット」です。

「カーボンクレジット」というのは、企業などが温室効果ガスの排出削減・除去の取組みを行った結果が認証され、国や企業等で取引可能にしたものです。温室効果ガスの削減や吸収を行うためには、身近なところでは、照明をLEDにするとか、自動車をEVにするとか、また植林もCO2を吸収してくれるのでその方法の一つです。

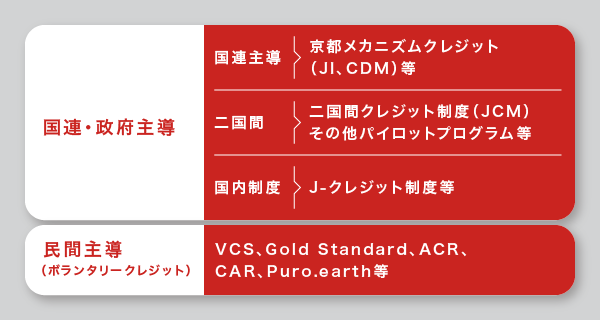

創出されるカーボンクレジットには多くの種類があり、取引される値段も様々です。実際にどれぐらいの温室効果ガスを削減、除去できたかを検証し、カーボンクレジットを発行する役割を担うのが認証機関です。認証機関は、国際機関や各国政府、地方公共団体が主導しているものと、民間企業、NGO主導のものに大きく2つに分かれます。現在、日本では、2013年から国(経済産業省、環境省、農林水産省)が運用を始めた「J-クレジット制度」と、日本の企業や政府が途上国などへの優れた脱炭素技術の普及や対策を実施することで得られる削減・吸収量を両国で配分する「二国間クレジット制度(JCM:Joint Crediting Mechanism)」があります。民間企業、NGO主導のカーボンクレジットは、「ボランタリークレジット」とも言われています。このようにカーボンクレジットといっても、たくさんの種類があるのです。

- 拡大

- カーボンクレジットの分類

注:全てを網羅している訳ではありません

Q. 今回、野村證券が「庄内こめ工房」と取り組むことになった「農地に撒くバイオ炭」というのも、カーボンクレジットの認証対象の一つですか?

その通りです。昨年から「令和の米騒動」とも言われ、お米の値段、流通などに大きな注目が集まっていますが、このお米を作るときに必ず出るのが「もみ殻」です。もみ殻は、肥料や畜産の飼料にも活用されますが、廃棄処分される場合も多いのが現状です。780ヘクタール(1ha=10,000平方メートル)もの農地で米などの生産に取り組んでいる「庄内こめ工房グループ」では、大量に出るもみ殻をどうしたものかと悩む中でバイオ炭を知り、余っているもみ殻で自らバイオ炭を製造して農地に撒くというバイオ炭の地産地消に取り組むことになりました。J-クレジット制度では、「バイオ炭の農地施用」は方法として認められているので、一定の条件を満たしたバイオ炭を農地に散布することで、J-クレジットが発行できます。野村證券は、庄内こめ工房のバイオ炭農地散布によるJ-クレジット化の支援を行っています。

- 拡大

- バイオ炭の現地視察会には、取り組みに関心を持つ企業から多くの見学者が訪れた

Q. バイオ炭とはどんなものなのでしょうか?

簡単に言えば、植物性の廃棄物を酸素の少ない状態で蒸し焼きにして炭化させたものです。バイオ炭の炭素は分解されにくい特性があり、農地に撒くと、100年後でもその6割から8割の炭素は分解されずに地中に残存するとされています。さらにバイオ炭は土壌の通気性と保湿性を向上させたり、酸性化した土壌を多くの作物に適した弱酸性から中性にさせたりする働きもあり、その生育にも良い影響があるということです。

バイオ炭の原料になるのはもみ殻だけでなく、未利用となっている間伐材や竹、家畜糞などがあり、農地施用してJ-クレジット化する以外にも、製鉄や火力発電、そして鋳物業界でも活用されています。ただ、廃棄される未利用の原料をバイオ炭化する事業者がまだ少ないため、バイオ炭自体は供給が不足しているという課題があります。

Q. 現在のカーボンクレジットを取り巻く状況はどうなっているのでしょう?

2023年10月からは、東京証券取引所でもカーボンクレジット市場が開設されました。また、2024年1月からはバイオ炭の農地施用に係るJ-クレジットの売買区分が新設され、農業分野のJ-クジレットを指定して取引を行うことも可能になっています。

一方、カーボンクレジットを創出した事業者と購入を希望する企業が直接売買を行う相対取引も多くあり、特にまとまった量の売買では相対取引が多くなっています。

日本は2030年の累積認証量として、J-クレジットで1,500万トン-CO2、JCMで1億トン-CO2を目標としており、これからまだまだ多くのカーボンクレジットの創出が期待されています。2026年度からは、企業に排出量の上限が割り当てられるGX-ETSと言われる「排出量取引(キャップ&トレード方式)」※が本格稼働となり、CO2の直接排出量が3か年平均で10万トンを超える企業の参加が義務付けられます。GX-ETSにおいて排出枠の上限を超えて排出した企業は、上限を下回った企業から排出枠を購入したり、J-クレジットやJCMを購入したりすること「クレジット取引(ベースライン&クレジット方式)」※が必要になるため、カーボンクレジットへの関心、需要は今後高まることが予想されます。

(※以下に掲載のコラム解説を参照)

Q. そうした環境下、今後野村はどのような活動を考えているのでしょうか?

バイオ炭に関しては、「庄内こめ工房」が取り組むバイオ炭の地産地消モデルを日本全国に広げ、まずは年間1万トンのバイオ炭を製造して、カーボンクレジットの創出にチャレンジしたいと思っています。中長期的には年間10万トンのバイオ炭を国内で生産できるポテンシャルがあると考えています。

また、カンボジアでの植林プロジェクトからJCMを創出する林野庁の調査事業に参画 (林野庁のJCM調査事業の採択は金融機関初)したり、カーボンクレジットに関する調査、レポートの発行などステークホルダーへの情報発信や啓蒙も行ったりするなど、今後はさらにカーボンクレジットの新たな価値を生み出すことに取り組み、脱炭素に貢献していきます。

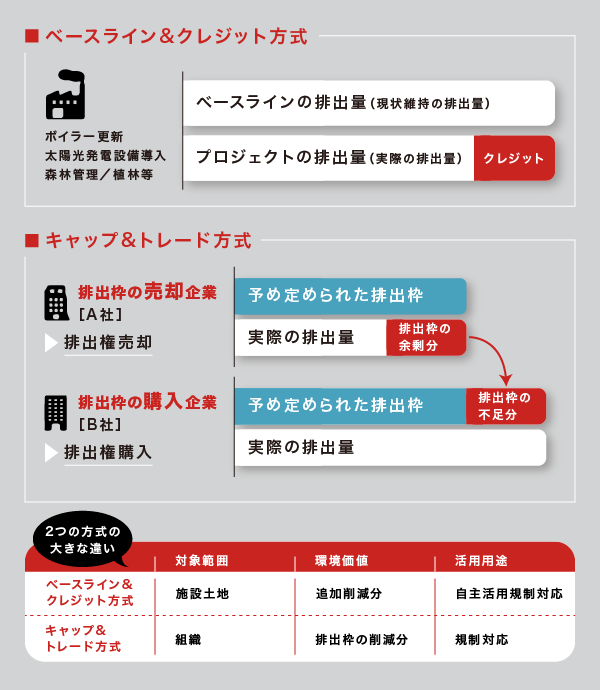

ベースライン&クレジット方式(クレジット取引)

現在のCO2排出量を基準値(ベースライン)として設定して、排出削減や除去のプロジェクトを実施することで、それより減らした分をクレジットとして創出、取引できる制度。例えば今まで使っていた重油を再生可能エネルギーに置き換えるケースでは、企業はCO2の排出を減らした分のクレジットが発行されることになります。J-クレジット制度がこれに該当します。

(庄内こめ工房と野村が取り組むバイオ炭のプロジェクトはこれにあたります。)

キャップ&トレード方式(排出量取引)

政府や自治体などが、まず企業の排出量の上限(キャップ)=排出権を割り当てる制度。例えば、100排出して良いと割り当てられた企業が120排出していた場合、超過した20の排出分を、排出枠を下回った企業から購入(トレード)して相殺します。2026年度からに日本で本格稼働するGX-ETS※は、この「キャップ&トレード方式」に分類されます。各企業への割り当て等の詳細ルールについては国で議論中です。

※GX-ETSとは (Green Transformation Emission Trading Scheme)日本政府が2050年カーボンニュートラル実現に向けて導入した全国の全産業を対象とする排出量取引制度。

- 拡大

- ベースライン&クレジット方式とキャップ&トレード方式の違い

出典:経済産業省「カーボン・クレジット・レポート 」を加工して野村證券作成