「Web3」ってなに? ひと言で説明するなら「ブロックチェーン技術などを活用した分散型ネットワーク」と言えます。しかし、「分散型ネットワークって何?」「Web3が自分たちの生活にどのような変化をもたらすのかわからない」という人も多いでしょう。また、野村證券ではWeb3の可能性を広げる事業も展開していますが、「なぜ野村證券がWeb3?」と疑問に感じる人もいると思います。

そこで今回は、Web3とはいったいどのようなものなのか、また、なぜ野村がWeb3ビジネスに取り組んでいるのか、そしてWeb3ビジネスの可能性などについてポイントをご紹介します。

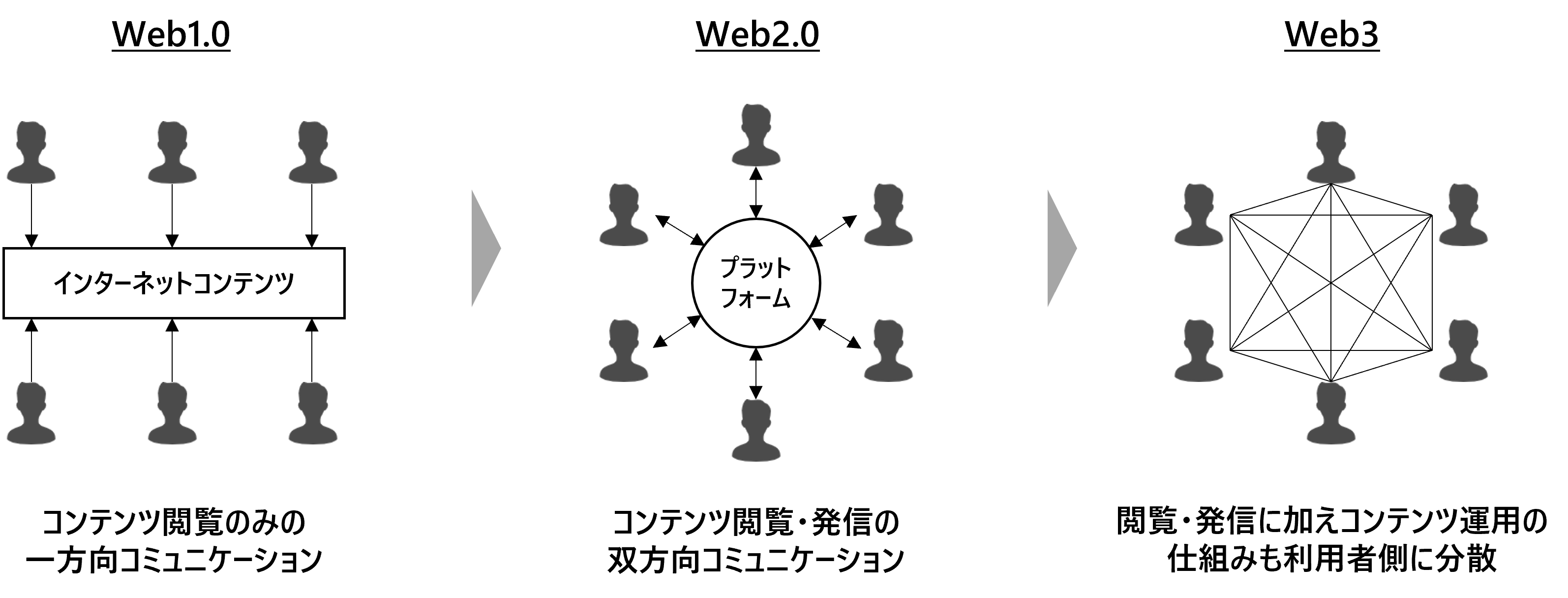

まず、Web3とはどのようなものでしょうか。Web3の特徴は情報の「分散型」ですが、成り立ちを考えると情報の「非中央集権型」と表現した方がイメージしやすいかもしれません。

通信技術の向上やスマートフォンの普及によって、私たちは常時インターネットへの接続が可能になりました。また、SNSの普及によって誰もが発信者になれ、送り手と利用者が双方向的に情報をやりとりできるようになりました。こうしたネットワークは、一方向な情報の提供が主流だった従来のインターネット「Web1.0」に対して、「Web2.0」と呼ばれています。

誰もが参加可能となったWeb2.0で主役となったのは、ビッグテックと呼ばれる巨大IT企業と言えます。私たちはインターネットを通じて様々なサービスを受けられる一方で、氏名や住所、利用履歴などの個人情報はサービス提供社である「特定の組織」が管理していて、利用者は自分の情報がどのように管理・利用されているのか、正確に把握することができないのが実状です。こうした問題意識から、自分の情報を自分で管理することを目指した次世代のネットワークとして、Web3という概念が誕生しました。「特定の組織」が介在しなくても自由にデジタルデータを取引できる、誰かが作ったプログラムが共有されて、誰もが自由に利用して新しいサービスが作れるといった社会変革を可能とする仕組み=分散型ネットワークがWeb3と言えます。

- 拡大

- 利用者からみたWeb3とWeb1.0/Web2.0の違い

出典:NRIウェブサイト ナレッジ・インサイト 用語解説 Web3

「特定の組織」がデータを独占せず、特定のデータが自分の物であることをインターネットでつながった他の人に示せるようになると、「デジタル・アセット」という新しい概念が登場しました。デジタル・アセットはWeb3上の資産(アセット)で通貨や暗号資産、有価証券や何かの利用権、所有権といった「権利」をデジタル化して、自由に取引できるといった仕組みです。

私たちの身の回りには様々な権利があり、日々、それらの権利を利用しながら生活している人も多いと思います。そういった権利がこれまでより自由に作れたり、自由に取引できたりする社会。そんなSFのような社会インフラを支えるのがWeb3なのです。

Web3は「ブロックチェーン」と並列で扱われることがありますが、Web3の概念を形にする一つの技術がブロックチェーンと言えます。

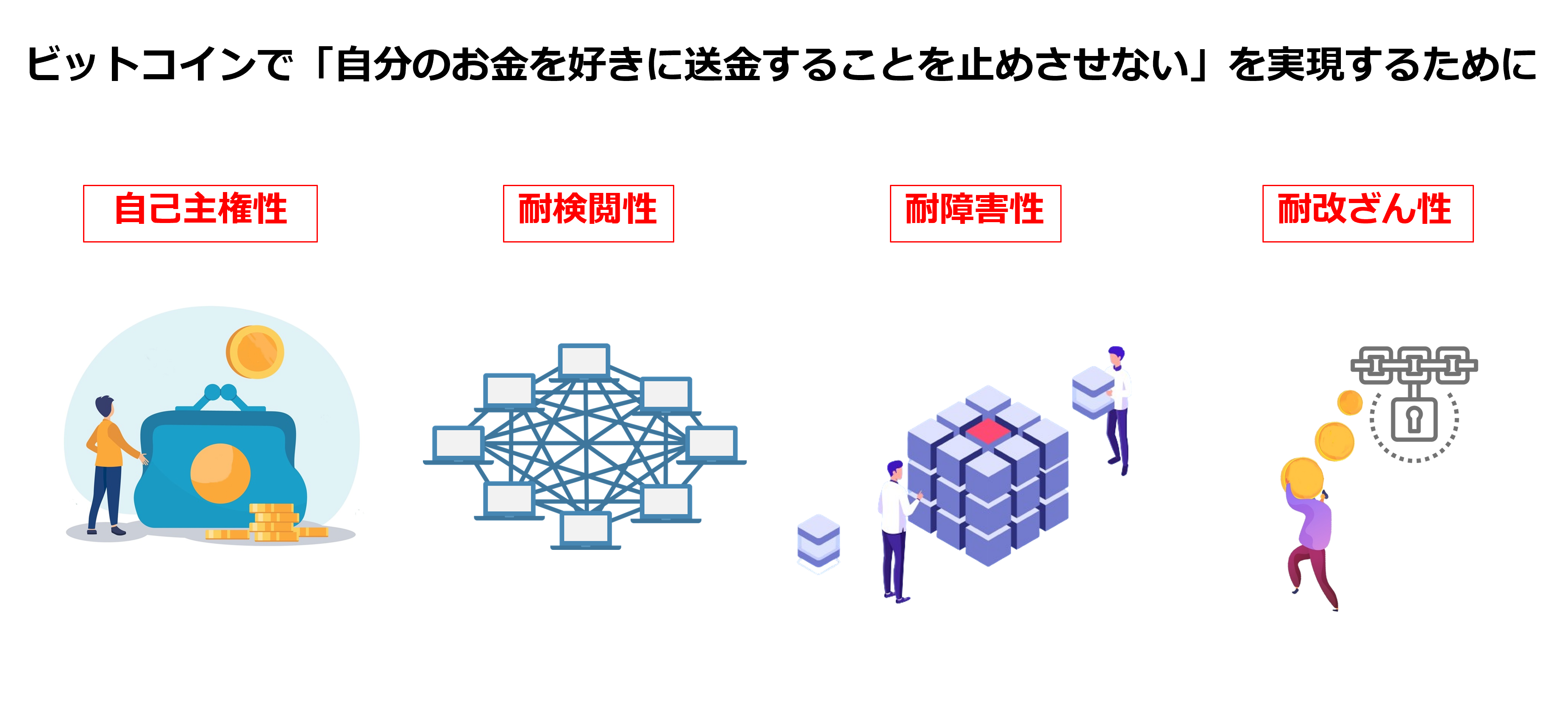

ブロックチェーンは匿名の開発者であるサトシ・ナカモトによって、ビットコインというデジタル通貨システムを実現するために考案されました。ビットコインの目的は、「自分が持つお金を好きに送金することを誰にも止めさせない」というものだったと考えられています。そのためにブロックチェーンは、利用者自身が誰の許可も得ることなく(耐検閲性)、アカウント作成や送金などが可能であり(自己主権性)、分散されたシステムでデータの損失などに強く(耐障害性)、一度記録されたデータが容易に改ざんされない(耐改ざん性)などという特徴を持っています。

ビットコインから始まったブロックチェーン技術は現在、ビットコインの取引だけではなく、分散型=非中央集権型を拡大することを目指し、様々なサービスに活用されています。

- 拡大

- ブロックチェーンの四つの特徴

では実際、Web3はどのように私たちの生活を変える可能性があるのでしょうか。

まず、Web2.0の課題であった自分の情報を自分で管理できないという問題への解決策になります。ただし、すべてを完全に自分で管理するとなると、一人ひとりにかかる負担は大きくなってしまいます。そこでブロックチェーン技術には、自分の情報につながる鍵を設定することで、自分の情報の公開範囲をコントロールする仕組みが存在します。つまり、Web2.0に対してWeb3は、自分で自分の情報を管理するための手段になると言えそうです。

自分の情報を自分で管理できるようになるということは、中央集権的な管理者が不要になるということです。例えば、銀行や会社などを通すことなく海外への送金や買い物ができるようになることで、手数料や送金にかかる時間を大幅に減らすことが可能になります。

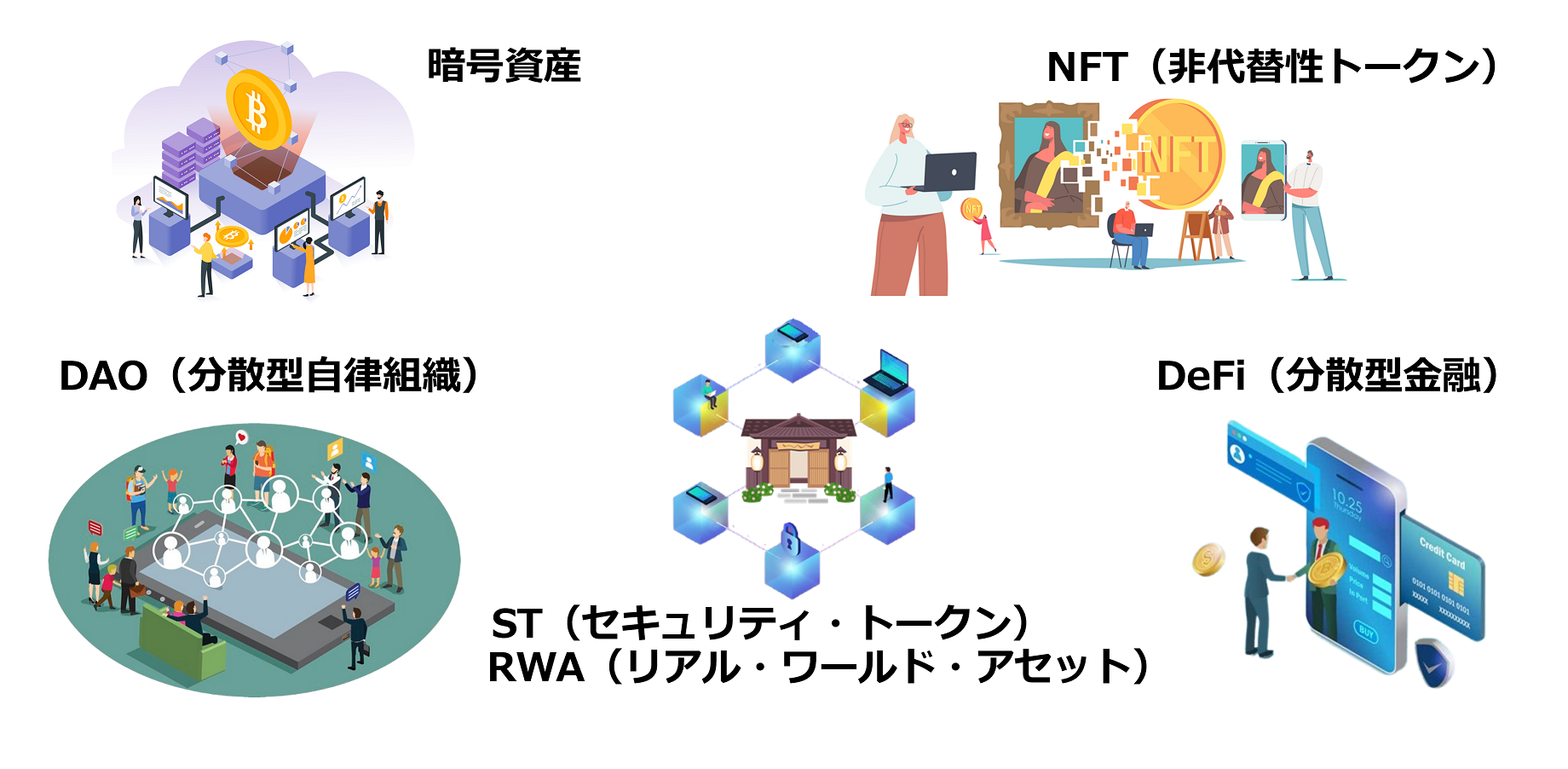

また、ブロックチェーン技術を活用して分散型のネットワークを構築できるようになると、耐改ざん性や耐障害性の高い情報管理が可能になります。製品の製造・流通・消費・廃棄・回収などという履歴情報を管理する情報管理基盤の構築や、特定の管理者なしで運営される組織の構築、容易に改ざんできないNFT(非代替性トークン)と呼ばれるデジタルデータを閲覧・取引するマーケットプレイスの構築など、新しいサービスやビジネスの可能性が広がります。

- 拡大

- Web3ビジネスの一例

ビットコインを実現するためにブロックチェーンが誕生したという経緯もあり、Web3と金融サービスはつながりが深いと考えられます。

まずはビットコインのような暗号資産が挙げられます。暗号資産とはインターネット上でやりとりできる財産的価値であり、ビットコインだけでなく、イーサリアムやリップルなど世界には様々な暗号資産がありますが、国や地域によって取引できる暗号資産は異なります。暗号資産はすでに膨大な時価総額になっていて、世界中で取引されています。デジタルゴールド(金)とも言われているため、暗号資産を活用した新しい金融商品も登場しつつあります。

暗号資産は通常、暗号資産取引所を通じて取引されますが、海外には価格が暗号資産と連動するように設計された暗号資産ETF(上場投資信託)や、暗号資産を担保とした有価証券などが誕生しており、株式や債券などと同様に証券取引所で売買されています。証券会社のグループ会社が暗号資産の売買や商品開発を行うといった動きもみられています。

Web3のデジタル・アセットは投資商品である有価証券でも活用されています。ブロックチェーン技術を使って有価証券の保有者を管理する仕組みが整備されたことで、デジタル化された有価証券「セキュリティ・トークン」も誕生しました。このセキュリティ・トークンは大変な広がりを見せており、特に日本国内では100億円を超える不動産の資金調達や大手企業の社債などで多く発行されています。

ブロックチェーン技術を応用することで、耐改ざん性などの特性から、取引履歴の透明化が図られています。また、証券をデジタル化することで証券約定後の業務処理である証券ポストトレードが効率化され、従来では個人投資家には投資機会が限られていた様々な不動産にも、比較的少額から投資できるようになっています。

Web3は非中央集権型であり、セキュリティ・トークンは金融機関を介することなく発行者と投資家が直接つながる手段となります。そのため、金融機関からするとWeb3は破壊的イノベーションと位置付けられるかもしれません。一方で、取引の支援や対象商品の拡張などという観点から金融機関が関われる余地はあり、Web3は資本市場や金融サービスが進化する好機と考えることもできそうです。つまり、業界問わず、Web3とどう向き合っていくか次第でビジネスの可能性は変わっていくといえそうです。

Web3と金融の繋がりが強いなか、野村がWeb3ビジネスで目指しているものは何なのでしょう。野村證券デジタル・アセット推進室長の佐々木俊典に聞きました。

野村がWeb3ビジネスで目指しているものは、様々な「権利」がデジタルで自由に取引されて、今の金融資本市場が拡張することです。これは株式や社債のような堅い「権利」だけでなく、もっと多様な「権利」によって資金を集めたり、ファンを集めたりできる市場です。実現できれば世の中に新しい価値を作る人の活動で社会がもっともっと豊かになると信じています。

その先駆けとして、主に次のような取り組みをしています。

- 企業が金融機関を挟まずに「社債」を発行し、自社のファン顧客に販売する「資金調達×ファン作り」の新しい取り組み

- 農業を営む企業と共に新しいスープを作るプロジェクトに参加するための「会員権」の販売。会員権の購入者は、資金出資者かつ新たなプロジェクトの創出者として、このプロジェクトに参画・推進していく新しい資金提供方法

- 都内の超高層レジデンスや温泉旅館などの不動産に関するセキュリティ・トークンを発行し、特定の不動産に興味を持つ投資家を集めて、不動産会社の新規開発を支援する取り組み

こうしたWeb3に対して、企業はどのように向き合い、事業推進に活用していけばいいのでしょうか。最先端技術という観点からAI(人工知能)も含め、2025年5月28日に野村證券がデジタル人材育成のプラットフォームを運営するzero to oneとともに実施したオンラインセミナー「未来を創るWeb3×AI ~Web3時代のAI戦略と学びの形を考える~」で話された内容から、いくつかポイントをご紹介します。

- 拡大

- エクサウィザーズ 大植択真常務取締役COO

AI・生成AIを利活用した企業のサービス開発を支援するエクサウィザーズの大植択真常務取締役COOは、「ユーザーサイドに立って課題をしっかり分析し、課題解決に向き合っていくことが、事業として発想や企画をしていく根幹の考え方です。技術発想ではなく課題発想。社会というコミュニティに共通する課題をどう解決するか、汎用化された課題についてどうアプローチするかが大前提です」と言います。

加えて、特にアイデアとスピードで勝負するようなスタートアップにおいては、マクロの視点だけではなく、まずは自社内で導入して自分たちの課題が解決できているかを判断した上で、一気に展開を広げていくというようなミクロな考え方も重要だと考えています。

一方、大手企業がAI事業を推進するには、社員や顧客基盤、自社内に蓄積されたデータなどのアセットを活かすことを大植氏は提言しています。

「日本を代表する大企業には、グループ社員を含めると何万人、何十万人という社員がいるわけですから、一気にサンプルを集めることができるはずです。自社のプロダクトやサービスの顧客になり得る対象をすでに抱えており、データを取得してアップデートしていけるというのは、スタートアップからするとうらやましくてしょうがない。部署を越えたコミュニケーションや事業展開の難易度はあると思いますが、スタートアップとは違った戦い方ができるはずなのにそれをしないのはもったいないです」

Web3・AI領域の人材育成において、大植氏は「スキルよりもマインドセットが重要」とコメントしました。新規事業に失敗はつきものであるため、いかにチャレンジできるかが重要であり、これを支えるのが組織の中で自分の考えや気持ちを安心して発言できる心理的安全性と言えます。そのため、心理的安全性をどう高められるかが組織運営において大事なポイントだと考えています。

野村グループ内でAI活用を推進している野村證券デジタル戦略部の石田賢からは、マインドセットとして成功体験を持つことが行動変容につながっていくという発言がありました。「小さなタスクでもいいです。実践してできたことが自分の自信になり、マインドセットが変わるチャンスになると考えています。そういう環境を作っていくことが、組織として重要なのかなと思っています」

- 拡大

- 野村證券 デジタル戦略部 石田賢(左)デジタル・アセット推進室長 佐々木俊典(右)

Web3・AIは情報のアップデートが早い領域ゆえに、まずは自分で体験し、何ができるか、できないかを興味を持って楽しむことを日々繰り返した先に事業開発があると言えそうです。

野村證券の未来共創推進部が運営する「Web3ポケットキャンパス」では、Web3プロジェクトを展開する企業に独自取材したビジネス活用事例や、Web3人材の知識アップに活用できる研修教材などを提供していますので、リテラシーの向上や日々の情報のキャッチアップにぜひ活用ください。

- 拡大

- Web3ポケットキャンパス